こんにちは、サカテツです!

「試合の分析をしたいんだけど、何からはじめればいいの?」「分析をするときのポイントを知りたい」とお悩みではないでしょうか。

今回の記事では、試合を分析するために必要な知識やポイント 攻撃(フィニッシュワーク)篇を解説します!

この記事は次のような人におすすめ!

・サッカーをもっと深く楽しく観れるようになりたい

・分析力を上げたい

・サッカーの指導に活かしたい

「周りとは一味違う分析力を身につけたい」という方は、ぜひ最後までご覧ください!

それでは、どうぞ!

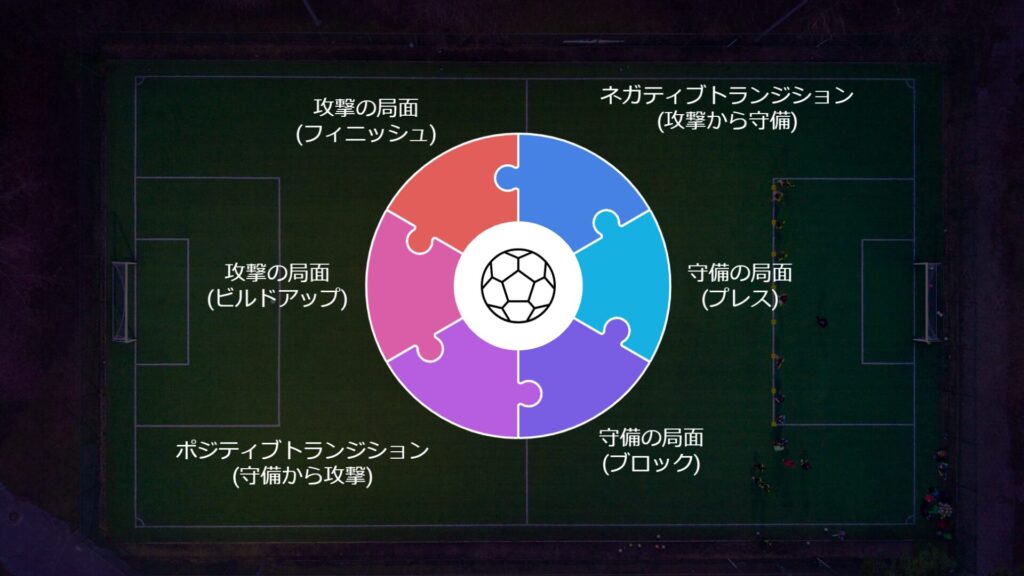

分析は6局面で観る

サッカーには6つの局面があります。

「攻撃の局面(ビルドアップ)」「攻撃の局面(フィニッシュ)」「守備の局面(プレス)」「守備の局面(ブロック)」「ポジティブトランジション(守備から攻撃)」「ネガティブトランジション(攻撃から守備)」の6つです。それぞれの局面には常に相対している局面があります。

【相対している局面】

攻撃の局面(ビルドアップ) ⇔ 守備の局面(プレス)

攻撃の局面(フィニッシュ) ⇔ 守備の局面(ブロック)

ポジティブトランジション(守備から攻撃) ⇔ ネガティブトランジション(攻撃から守備)

例えば、自チームが「攻撃の局面(ビルドアップ)」のときは、相手は「守備の局面(プレス)」になります。自チームがボールを奪われれば「ネガティブトランジション(攻撃から守備)」となり、相手は「ポジティブトランジション(攻撃から守備)」になります。

このように、6つの局面には常に相対する局面が存在します。

分析をするときは、この6つの局面で試合を観ていきます。各チームがどんな意図を持ってプレーしているのかを局面ごとに観ることで、頭を整理しながら分析することができるわけです。

とはいえ、「各局面のどんなところを観ればいいの?」と思ったそこのあなた!

次からさらに詳しく解説していきますので、最後までご覧ください!

攻撃の局面 フィニッシュワーク 分析ポイント

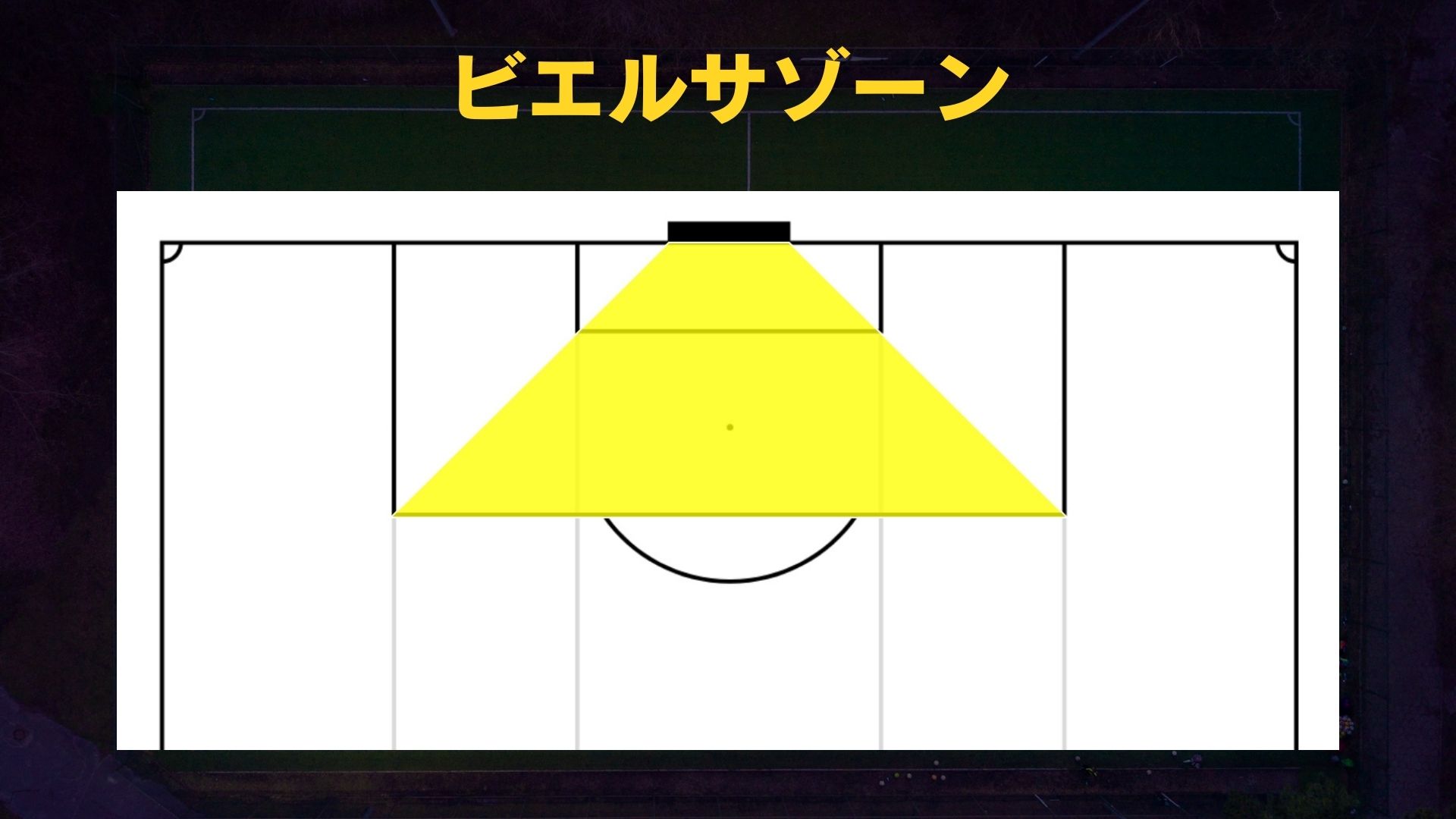

ビエルサゾーンからのシュート

ビエルサゾーンとは、左右のゴールポストとペナルティエリアの角を結んだ台形のエリアのことです。このエリアからのシュートはゴールに入る確率が高い、というより、その他のエリアからのシュートはゴールに入る確率が大幅に下がります。

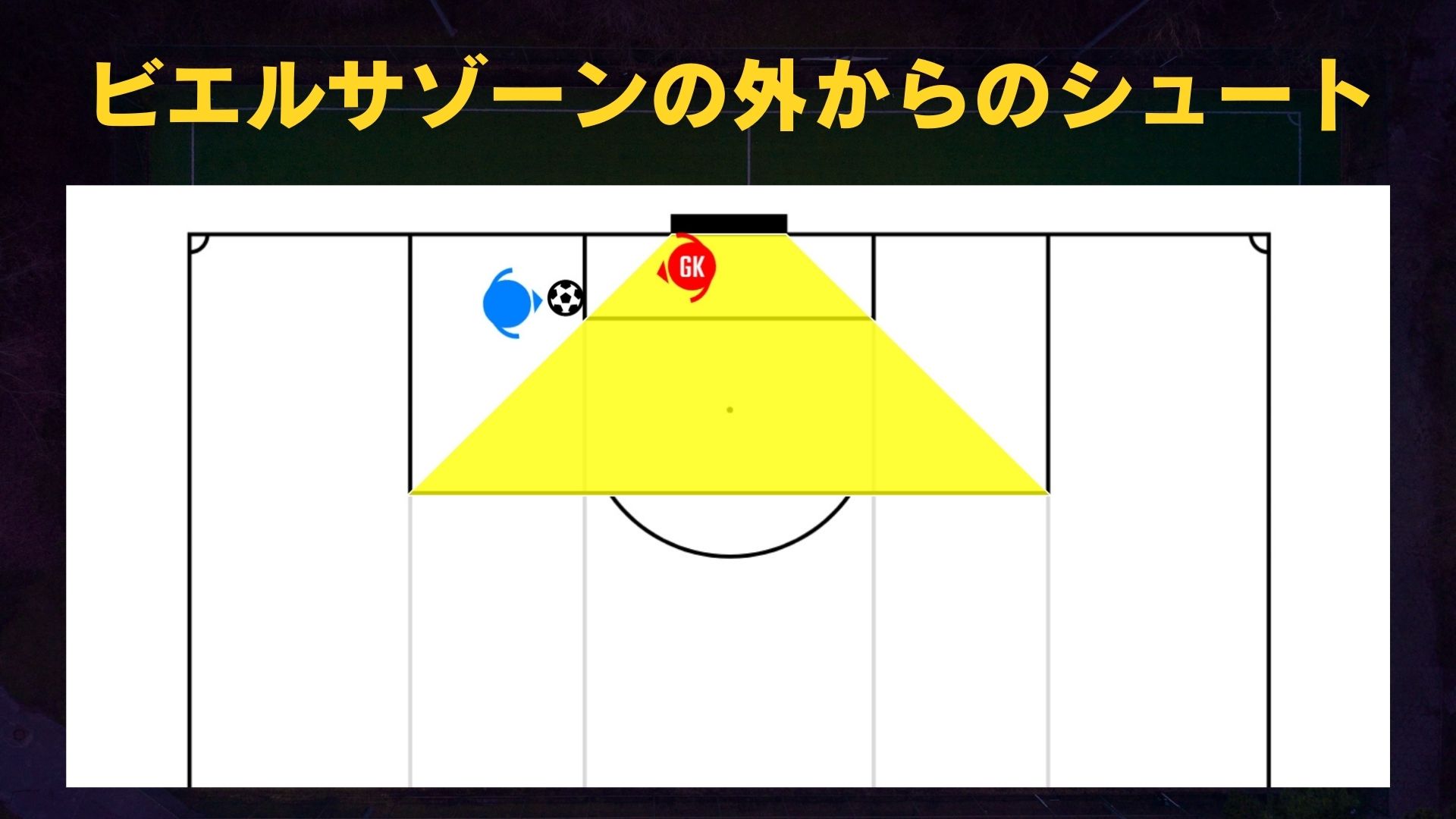

シュートを止める選手はGK(ゴールキーパー)です。横7.32m×高さ2.44mの大きいゴールをGKは守らなければなりません。もちろん、仲間と連携してゴールを守っているため、そのままの大きさを守っているわけでありません。「では、どこからどこまでがGKの担当なのか」というのを決めるときGKにとって大事なことは、どの位置に立ってシュートと対峙するか、という点です。つまり、相手がシュートを打つ位置に応じてGKは立ち位置を決定します。

GKの視点から見て、ビエルサゾーン以外からのシュートは、正しいポジショニングにいれば止めることはそれほど難しくはありません。シュートに対して、左右に飛んでボールを止める作業をすることなく、少し動くだけでボールを止めることができるからです。

ビエルサゾーンからシュートを打つための手段

ビエルサゾーンからシュートを打つためには、その状況を意図的に作り出すことが重要です。

次からは、ビエルサゾーンからシュートを打つための手段を解説します。

クロス

現代サッカーでは「中央のスペースを消すようにブロック(守備陣形)をつくる」ことが多いため、サイドからの攻撃が多くなる傾向があります。

サイド攻撃をするときに大きな武器となるのが「クロス」です。

クロスのメリットは、相手の視野と関係があります。クロスが上がる瞬間、守備側は確実にボールを見ます。その瞬間に自分がマークしている選手とボールを同一視野に入れることは困難です。つまり、相手の視野を自分から外せるため、駆け引きで勝てる可能性が高まります。

クロスで攻めるときに重要になってくるのが「高さ」です。しかし、チームに空中戦に強い選手がいなければ、スペースに蹴るアーリークロスも有効になります。アーリークロスとは、相手が戻りきっていない段階で、低い位置からGKとDFの間に早いボールを入れるクロスのことです。高さよりもポジショニングとスピードで勝負するのに適しています。

守備側の視点からクロスについて考えてみましょう。

相手のクロスボールを跳ね返して、自分たちがボールを保持できれば最高の対応です。しかし、相手のクロスボールを味方に繋ぐことは簡単ではありませんしリスクも伴います。よって、守備側は第一にクリアを考えます。自陣のゴールから遠いエリアにボールをクリアできれば、クロスの対応としては問題ありません。

では、どのようなクロスであれば、味方に繋ぐことができず、なおかつクリアしずらいクロスとなるのでしょうか。それは、「自陣に下がりながらの対応を強いられるクロス」です。下がりながらのクロス対応は、ボールに強くアタックすることは困難です。また、自分を越えて行くようなボールは体の向きを変える必要があり、守備側にとってプレーしにくいクロスとなります。それだけでなく、相手を同一視野に入れることが困難なため、駆け引きで負ける可能性も高くなります。さらに、そのボールがGKとDFの間に来るボールだとオウンゴールの危険も増してしまいます。

分析をするときは、相手の対処がしにくい形でクロスが上げられているのかをよく観察しておきましょう。

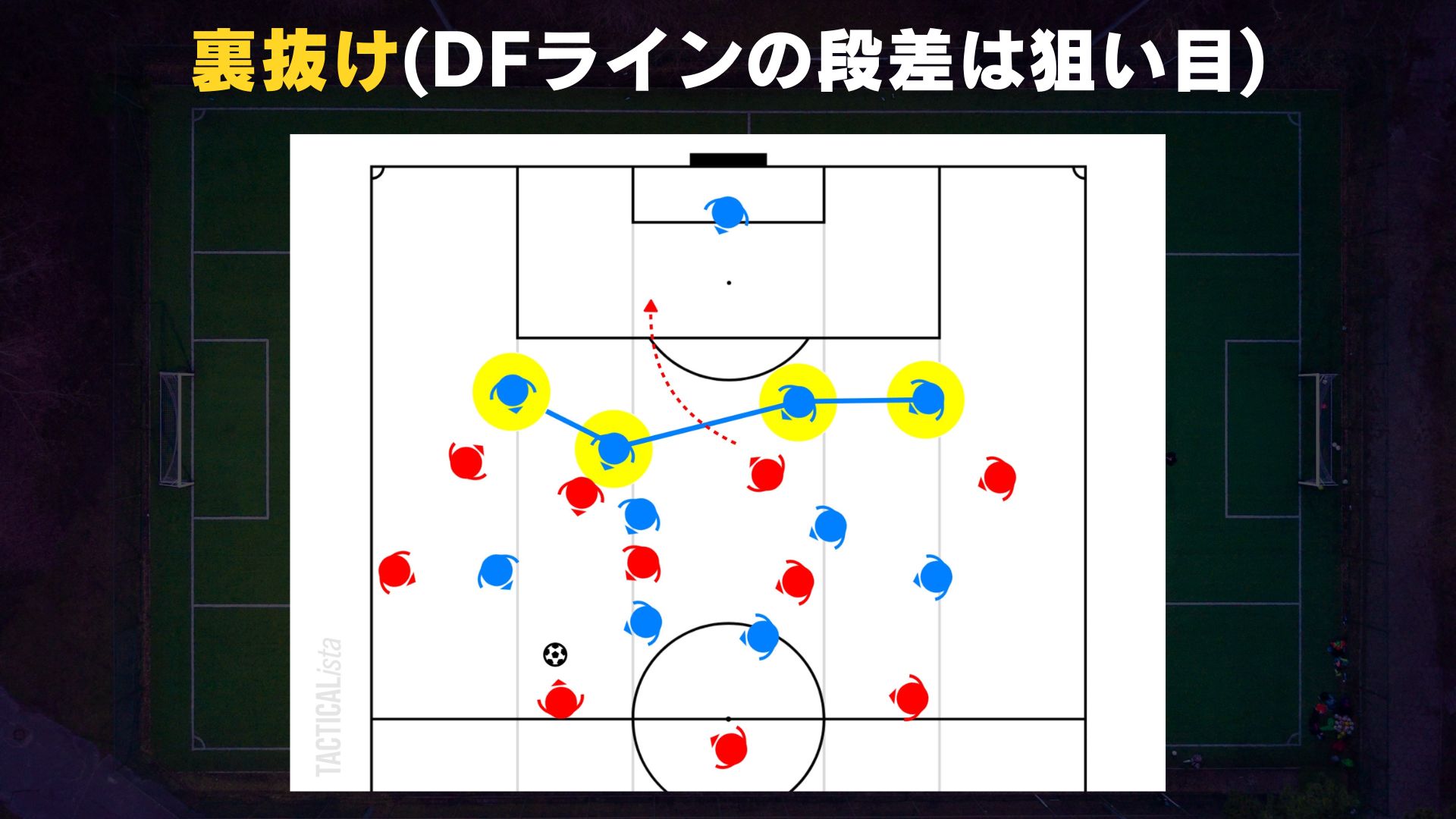

裏抜け

裏抜けは、たとえボールが出てこなくてもその行為自体が非常に効果的なプレーの1つです。攻撃がうまくいっていないときなどは、前線の選手の裏抜けなどのアクションが少ない場合が往々にしてあります。ですので、フィニッシュワークを分析するときは裏抜けの頻度がどれくらいなのかを観察するとともに、その裏抜けが効果的なタイミングで発動されているのかを観るとよいでしょう。

効果的なタイミングは、そのときの状況や相手選手の特徴によって変わります。一般的なタイミングとしては、ボールホルダーが顔を上げた瞬間や、マークについてる守備者の目線がボールに移動した瞬間などに動きだすと成功確率が上がります。また、味方の立ち位置によって相手DFラインに段差ができていれば、そこも狙いどこになります。

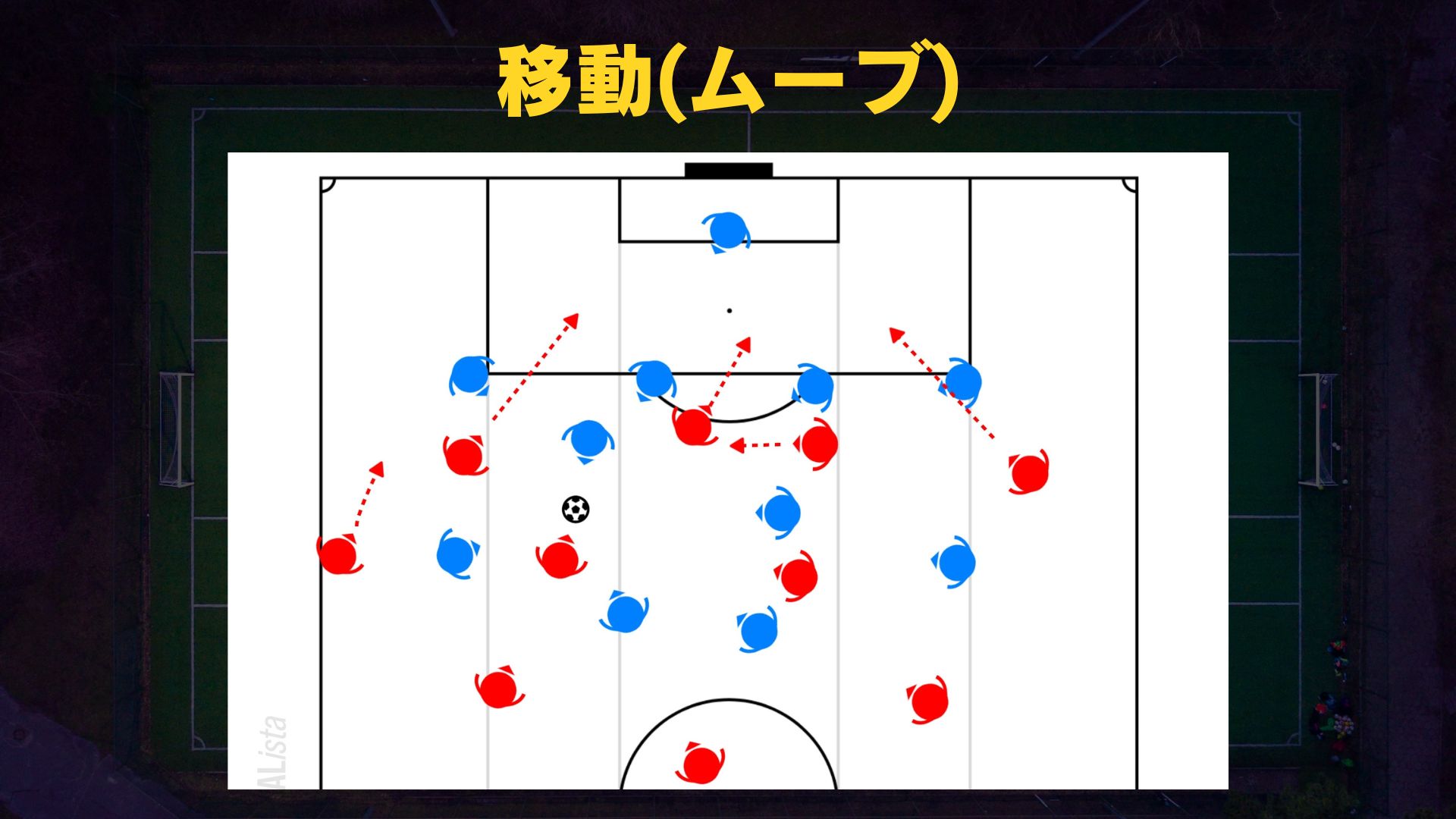

移動(ムーブ)

フィッシュワークで重要なのは、いかに相手の守備ブロックを混乱させられるかです。そこで重要になってくるのが、移動(ムーブ)です。

移動の最大のメリットは、相手に状況判断を迫り思考量を増やして混乱させられることです。守備側は自分のマーカーが移動すると、それについて行くのか、いかないのかの状況判断を強いられます。ついて行く場合は、「自分のいたスペースを使われるかもしれない」「どこまでついて行っていいの?」という思考が生まれますし、ついて行かない場面は、「相手に良い態勢でプレーされるかもしれない」「マーカーの受け渡しは誰にすればいいの?」などの思考が生まれます。相手が1人で移動してきた場合は対応しやすいですが、複数人でうまく連携してきたときには「どこをどう守ればいいの?」と思考が追い付かず対応が遅れ、ピンチを作られてしまう可能性が高くなります。

分析するときは、どの選手がどこに移動しているのか、何人で連携してきているのかに注目してみると狙いが見えてきますのでチェックしておきましょう。

まとめ

試合分析をするときは、各チームがどんな意図を持ってプレーしているのかを6局面に分けて観ることで、頭を整理しながら分析することができます。

攻撃の局面(フィニッシュワーク)を分析するときの手順は下記のとおりです。

①ビエルサゾーンからのシュート

シュートが決めやすいビエルサゾーンで攻撃を終えられているか

②クロス

相手が対処しずらい形でクロスが上げられているか

③裏抜け

適切な頻度と、選手同士のタイミングがあっている裏抜けができているか

④移動(ムーブ)

仲間と連携した移動ができているか。

今回は、試合分析に必要な知識と、攻撃の局面(フィニッシュワーク)の分析ポイントを解説しました。分析をする上で最も重要なのは、自分のやりやすい分析方法を確立することです。サッカーに正解がないように分析方法にも正解はありません。

この記事を足がかりに、自分のやりやすい分析方法を見つけてみてください。

今後もサッカーに役立つ知識や情報を発信していきます!

お楽しみに!

コメント