こんにちは、サカテツです!

「試合の分析をしたいんだけど、何からはじめればいいの?」「分析をするときのポイントを知りたい」とお悩みではないでしょうか。

今回の記事では、試合を分析するために必要な知識やポイント 攻撃(ビルドアップ)篇を解説します!

この記事は次のような人におすすめ!

・サッカーをもっと深く楽しく観れるようになりたい

・分析力を上げたい

・サッカーの指導に活かしたい

「周りとは一味違う分析力を身につけたい」という方は、ぜひ最後までご覧ください!

それでは、どうぞ!

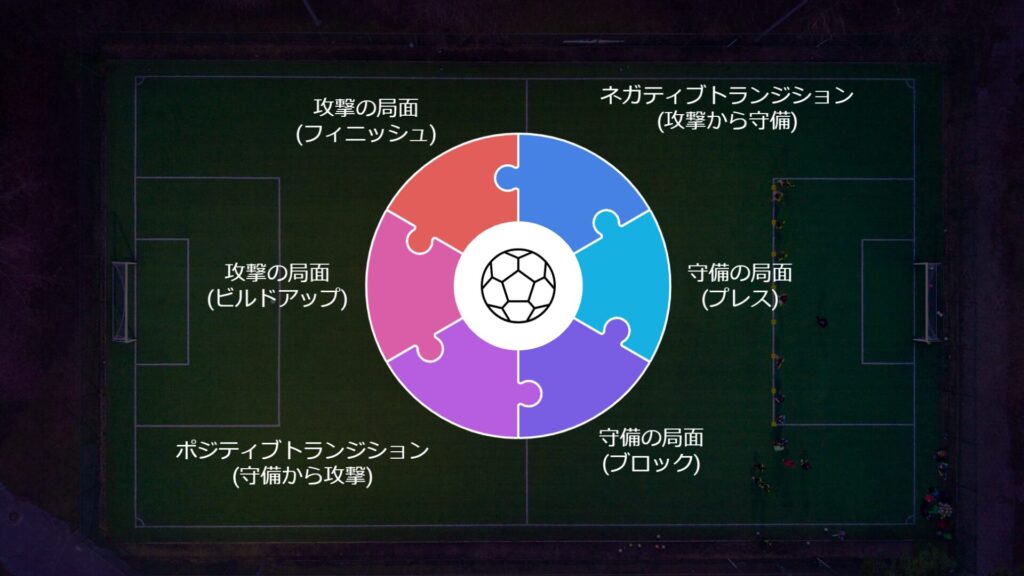

分析は6局面で観る

サッカーには6つの局面があります。

「攻撃の局面(ビルドアップ)」「攻撃の局面(フィニッシュ)」「守備の局面(プレス)」「守備の局面(ブロック)」「ポジティブトランジション(守備から攻撃)」「ネガティブトランジション(攻撃から守備)」の6つです。それぞれの局面には常に相対している局面があります。

【相対している局面】

攻撃の局面(ビルドアップ) ⇔ 守備の局面(プレス)

攻撃の局面(フィニッシュ) ⇔ 守備の局面(ブロック)

ポジティブトランジション(守備から攻撃) ⇔ ネガティブトランジション(攻撃から守備)

例えば、自チームが「攻撃の局面(ビルドアップ)」のときは、相手は「守備の局面(プレス)」になります。自チームがボールを奪われれば「ネガティブトランジション(攻撃から守備)」となり、相手は「ポジティブトランジション(攻撃から守備)」になります。

このように、6つの局面には常に相対する局面が存在します。

分析をするときは、この6つの局面で試合を観ていきます。各チームがどんな意図を持ってプレーしているのかを局面ごとに観ることで、頭を整理しながら分析することができるわけです。

とはいえ、「各局面のどんなところを観ればいいの?」と思ったそこのあなた!

次からさらに詳しく解説していきますので、最後までご覧ください!

試合序盤で必ず確認しておくべきこと

初期配置

試合が始まってまず真っ先にやってほしいことは、初期配置の確認です。一般的にはフォーメーションともいいます。

それぞれの初期配置には、メリットとデメリットや嚙み合わせというものがあります。

例えば、4-4-2の場合

<メリット>

各エリアにバランスよく人数が配置されているため守備がしやすい。また、ピッチのスペースを埋めやすい。

<デメリット>

3ラインのため動きがないと攻撃がしにくい。また、お互いの距離感が遠い。

というような感じです。

それぞれのチームは初期配置のメリットを活かしつつ、デメリットをカバーしながら試合を進めていくわけです。また、互いの初期配置を嚙み合わせることで、どこに数的優位や数的不利ができやすいのかも把握することができます。

要するに、それぞれのチームの初期配置を観れば、戦い方の大枠をある程度予想することができるというわけです。

以上の理由から、各チームの初期配置は重要な情報ですので早い段階で確認をしましょう。

攻撃の局面 ビルドアップ

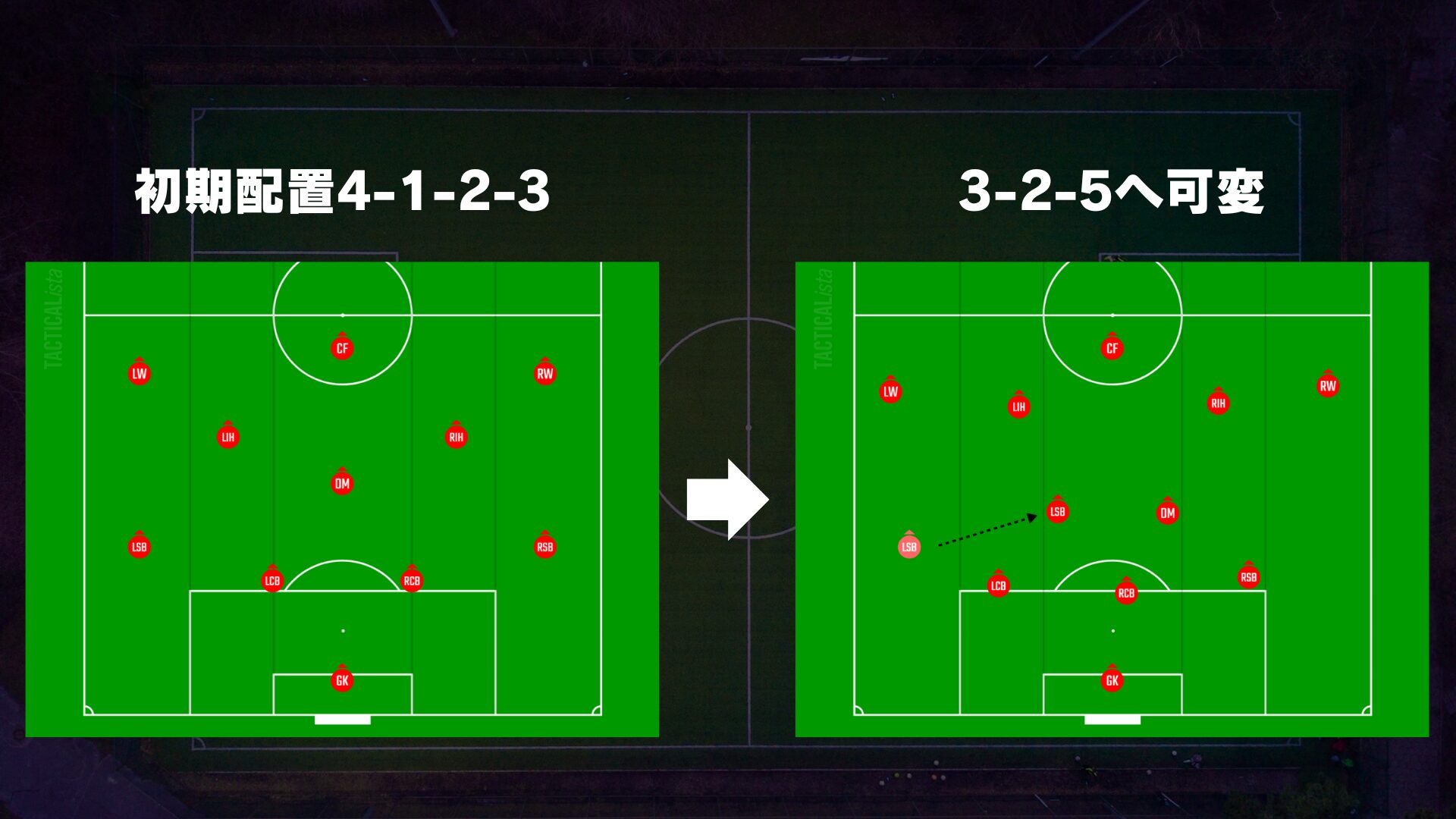

初期配置からの可変

初期配置はあくまで「初期」の配置です。

最近のチームは、初期配置から攻撃がしやすい配置に可変をする場合が多いです。

分かりやすい例でいうと、4-1-2-3の初期配置からどちらかのサイドバックが内側に入り中盤の選手としてプレーする偽SBという可変方法などがあります。このとき、4-1-2-3の初期配置から3-2-5の配置へと可変したことになります。

このように攻撃をしやすい配置に可変をするチームが最近は増えてきています。

可変には各チームの意図が出ます。

例えば、相手の守備配置との噛み合わせを考えての可変や、自チームの強みを活かすための可変などさまざまです。

初期配置からどのように配置が可変しているのかは、試合に大きな影響を及ぼす重要な情報ですのでチェックしておきましょう。

ボールの前進方法

ボールの前進方法には大きく分けて2つの種類があります。

地道にボールを繋いで相手の守備陣形を突破、無効化していくショートパスによる前進方法と、一気に相手陣地に迫ることができるロングパスによる前進方法の2つです。近年ではこの2つを状況に応じて使い分けるチームが多く出てきています。

では、それぞれのチェックポイントを見ていきましょう。

ショートパスによる前進

①相手の一列目のプレスに対する味方最終ラインの人数

ショートパスによる前進を試みる場合、自陣のゴールに近い場所からボールがスタートすることが多いため、ミスが起きた時の失点のリスクが非常に高くなります。そのため、相手の一列目のプレスを突破するために、自陣に近い選手たちの配置を適切に整備しなくてはなりません。現代サッカーでは、4人もしくは3人の選手たちが中盤やサイドの選手たちと連携して突破を試みる場合がほとんどです。どれが正解ということはなく、相手との力関係や相手のプレスの形、自チームの強みを活かして選択されます。

※相手の守備陣形が4-4-2だった場合、一列目は「2」、つまり2人がプレスをかけにくるということ。ただし、4-4-2の場合は相手のSH(サイドハーフ)の選手が味方SB(サイドバック)の選手にプレスをかける場合が多いため、一時的に4-2-4となり、一列目が「4」、つまり4人が最終ラインに対してプレスに来ることになる。

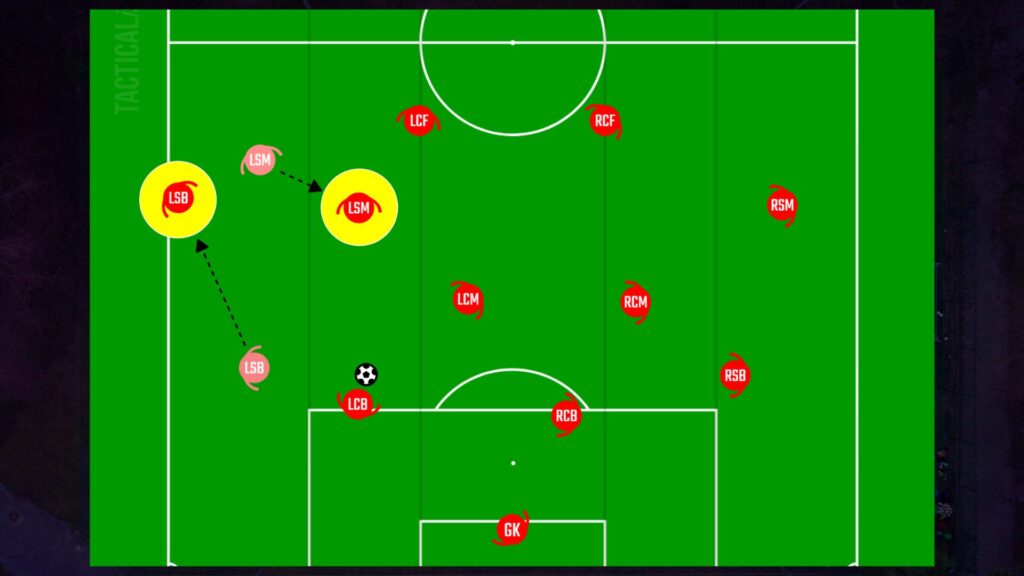

②ポジション移動をしているか

「初期配置からの可変」でも説明したとおり、多くのチームが自分たちの攻撃がしやすいように選手の配置を変えてきます。

例えば、初期配置4-4-2のチームの左のサイドバック(LSB)が高いサイドのポジションに移動して、もともと高いポジションにいたサイドの選手が内側に入るパターンなどがあります。他にも、センターバック(CB)の選手が一列上がって中盤の選手になったり、逆に中盤の選手が下がって最終ラインになったりするパターンもあります。

重要なのは、「誰が、どこに移動して人数の優位性を作っているか」です。

局所的に相手よりも人数を多くして、そこにボールを送ることで前進しやすくなります。

ポジション移動をせずとも上手く前進できる場合ももちろんあります。

例えば、フォーメーションの噛み合わせですでに人数優位を作れている場合や、相手との技術的な差で上回っており人数優位を作らなくても守備者を無効化できる場合などです。

どちらにせよ、うまく前進できているのかどうかを観るときには、ポジション移動は重要な判断材料になりますので確認してみると良いでしょう。

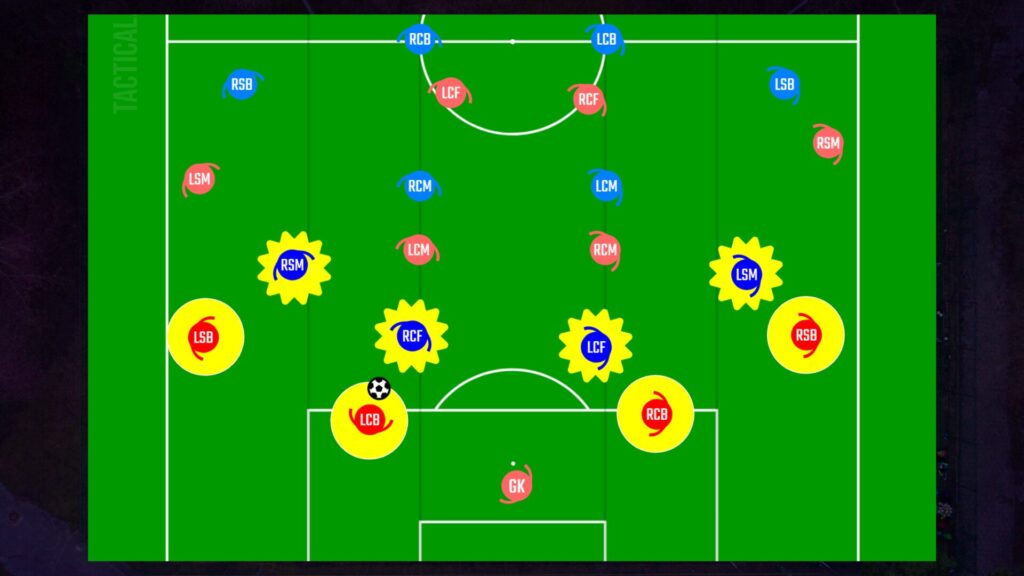

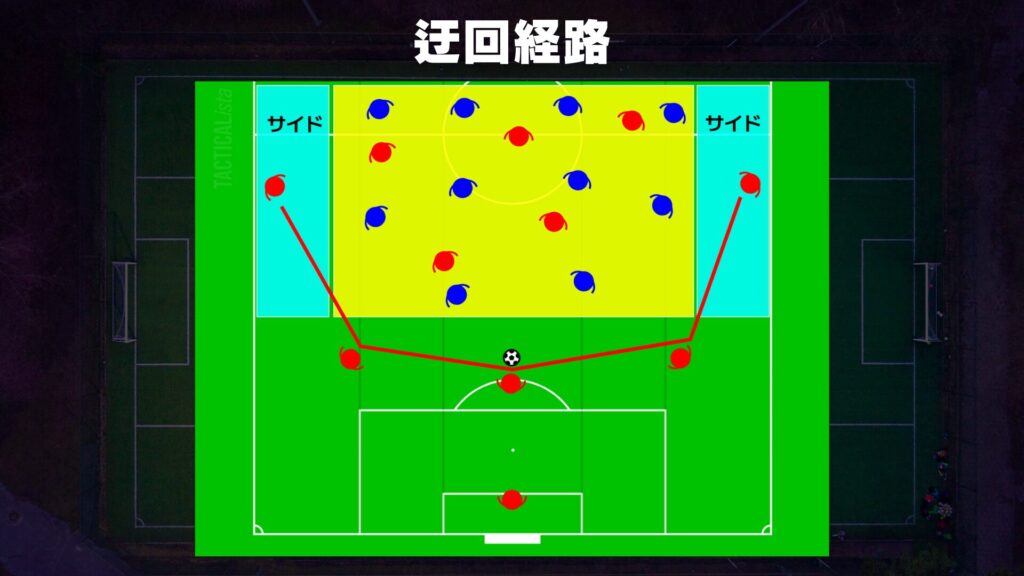

③迂回経路の形成

迂回経路とは、外回しのパスコースのことを言います。相手の守備陣形の外側を囲むような形で選手たちが立っているのが特徴です。

まずは迂回経路がなぜ重要なのかを説明しましょう。

現代サッカーの守備の考え方は、「中央のスペースを狭くして、相手をサイドに追いやろう」というのが主流です。逆を言えば、攻撃側は外側のスペースは使いやすいようになっているということです。

そこで重要になってくるのが「迂回経路」です。

スペースのある相手守備陣形の外側に、適切な距離感で選手たちがパスコースを繋ぐことで、安全にボールを前進させることができるようになります。一方で、ボール保持者と距離感が遠かったり十分なサポートの角度がなかったりすると、パスの難易度が上がりインターセプト(パスカット)されるといった可能性が高まりますので注意が必要です。

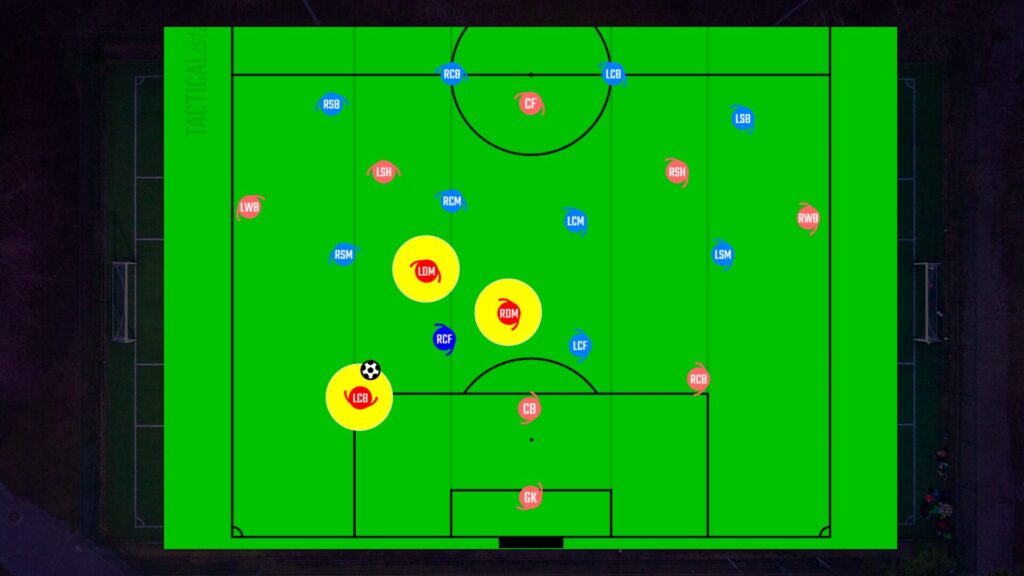

④中盤の選手のポジショニング

ボランチやアンカーと言われる味方センターバック(CB)に近い中盤の選手のポジショニングは、ショートパスによる前進を円滑にするためにはとても重要です。

中盤の選手の適切な立ち位置は、「ボール保持者にプレスをかけている相手選手の斜め後ろ」です。さらに詳しくいうと、「相手のプレッシャーから遠く、かつボール保持者からパスを受けやすい角度」が適切な立ち位置です。

この位置に立つメリットは、相手のマークが遅れボールを保持して前を向けた場合に、多くの選択肢が生まれやすいということ、相手にマークされボールを受けられなかったとしても、相手の陣形を収縮させることにつながり、その結果、迂回経路のスペースがより強調されるということなどが挙げられます。

ロングパスによる前進

○どこのエリア・選手を狙って配球しているのか

ロングパスによる前進のメリットは、下記の通りです。

・中盤のビルドアップを省略し、相手陣地でプレーができる

・ボールを確保できた場合、すぐにフィニッシュワークに移れる可能性がある

・ショートパスによる前進に比べて必要な技術レベルが低め

このメリットを最大限に活かすためには、様々な工夫が必要です。何も考えずロングパスを使っているだけでは効果的だとはいえませんし、たまたま成功することがあったとしても、そこに再現性はありません。そのため多くのチームが狙いを持ってロングパスによる前進をしてきます。その狙いを分析するときに重要なのが、エリアとターゲットとなる選手です。

①どこのエリアを狙っているか

・サイドに蹴る場合

ゴールから角度がつくぶん、ゴール前にボールを運ぶにはクロスなどのワンクッションが必要になることが多いです。しかし、ボールを奪われたとしても選択肢のないサイドに密集を作っているため、カウンターを防ぎやすくなります。

・中央に蹴る場合

ボールを相手ゴール前に逸らせることに成功した場合、一気にゴールチャンスとなりますが、キーパーが出てきて対応しやすかったり、ボールを奪われた際にカウンターを受けやすかったりします。

②ターゲットとなる選手

基本的には、フィジカルが強く空中戦に強い選手がターゲットになる場合が多いです。そのような選手がいなくても落下地点付近に選手を密集させセカンドボールを回収する方法もあります。

それぞれのチームがどのような狙いを持ってロングパスによる前進を選択するかは、そのチームの特徴によりますので、基本的な考え方を押さえた上で分析をしてみてください。

まとめ

試合分析をするときは、各チームがどんな意図を持ってプレーしているのかを6局面に分けて観ることで、頭を整理しながら分析することができます。

攻撃の局面(ビルドアップ)を分析するときの手順は下記のとおりです。

①初期配置の確認

フォーメーションの噛み合わせを確認し、それぞれのチームの戦い方の大枠を予想しましょう。

②初期配置からの可変

多くのチームが、自分たちの攻撃がしやすい形に配置を変えてきます。初期配置の形と攻撃時の形がどのように変わっているのかを確認しましょう。

③ボールの前進方法の分析

<ショートパスによる前進の分析ポイント>

・相手の一列目のプレスに対する味方最終ラインの人数

・ポジション移動をしているか

・迂回経路の形成

・中盤の選手のポジショニング

<ロングパスによる前進の分析ポイント>

・どこのエリアを狙っているか

・ターゲットとなる選手

今回は、試合分析に必要な知識と、攻撃の局面(ビルドアップ)の分析ポイントを解説しました。分析をする上で最も重要なのは、自分のやりやすい分析方法を確立することです。サッカーに正解がないように分析方法にも正解はありません。

この記事を足がかりに、自分のやりやすい分析方法を見つけてみてください。

今後もサッカーに役立つ知識や情報を発信していきます!

お楽しみに!

コメント